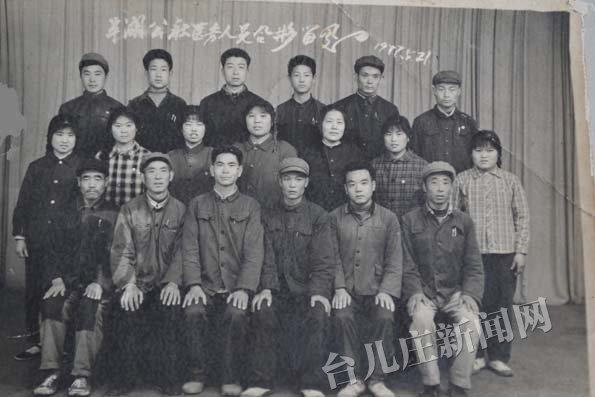

上世纪70年代末,在我很小的时候,就知道“赤脚医生”这个特定称谓。老家的镜框中珍藏着一张泛黄的合影照片,主人公就是一群赤脚医生。

这张泛黄的老照片,拍摄于1977年5月份。那时我才五岁。印象中一直记得这张照片。多年来始终存放在家里的镜框中,伴我度过了童年的美好时光。当时我的父亲贾广爱担任枣庄市齐村区半湖公社卫生院院长,为迎接上级检查,动员各大队的赤脚医生们积极做好各项准备工作,最后通过大家共同努力,顺利通过了上级考核。为了褒奖全体人员,父亲就带领大家步行来到枣庄城里北马路一家照相馆,拍下了这张珍贵的合影照片。照片中的大多数人物都处在风华正茂的年龄,他们白天参加生产队劳动,许多人要赤着脚,荷锄扶犁耕地种田,夜晚还要挑灯自学医学知识,赤脚医生名称由此而来。由于当时国家贫穷落后,医疗设备十分简陋。除了一个药箱,几片普通的药片,一支针筒,几块纱布,别的就少得可怜。尽管难苦,但那时的赤脚医生,还是尽职尽责,满腔热情地为人民服务。为群众治病时使用传统的银针及上山采制的中草药,西药片剂很稀缺,故不太常用,只有遇到病情较重的患者才紧急打上一小针。如果听说谁得病挂了吊针,大家就会议论纷纷,惊慌失措,猜测是否患了啥急症。亲戚邻居们就会买些油条、烧饼、点心之类的东西前去探望。

20世纪80年代后期,家庭联产承包责任制的推行,导致合作医疗制度瓦解,“赤脚医生”也因此失去了政治与经济的依托,部分转变为个体开业者。1985年,卫生部宣布取消“赤脚医生”的名称,经考核合格者转为乡村医生。赤脚医生完成了国家赋予的重任,逐渐退出历史舞台。

一晃37年过去了。我也由天真烂漫的无知少年成长为一名主治医师,和照片中的人物又成了同行。时过境迁,照片中的人物都发生了哪些变化呢,这些年来一直萦绕在我的脑海中,令我不能释怀。

寻找答案的机会终于来了。2014年夏天,山东省卫生计生委专门下发文件,对曾经或正在从事乡医工作人员进行调查摸底、统计上报。巧合的是,医院院长安排由我来具体负责全镇乡医调查摸底工作,照片中的17名老赤脚医生都属于此次摸底统计范围。通过捎口信、打电话等方式进行宣传告知,他们不约而同来到卫生院参加填表登记。于是,也就提供了一次宝贵的和照片中所有人物重逢的机会。

通过详细访谈得知,照片中的赤脚医生,已有几人因病去世,如今还有14人健在,年龄最大者已年逾90岁高龄。目前仍有三人奋战在乡医岗位上。由于各种原因,他们中的大多数后来都改行务农、做工。当年的黄毛丫头们也都远嫁他乡,如今都当上了奶奶。毛头小伙子们也都年近花甲,两鬓斑白,有的已届古稀之年,子孙绕膝,正安享天伦之乐。看到一张张既熟悉又朦胧的笑脸,听着他们讲述过去一件件艰苦而又有趣的往事,我的双眼有些模糊了。摸底工作验证老乡医身份时需要提供人证、书证、物证,人证、书证比较容易办到,而提供物证才是最关键的环节,但大多数老乡医都已找不到原始证件。于是乎这张事关11名老乡医命运的工作合影就显得弥足珍贵,有了它,无需多言,只需用手指出当年合影照中的自己,就完全可以证明乡医身份了。特别是对于几位远嫁外区县的女乡医来说,这张老照片简直就是一根救命稻草。

这张老照片见证了赤脚医生治病救人的那段光荣历史,唤起了我对“赤脚医生”的深情回忆。在那个贫穷落后的年代,赤脚医生为保障人民群众健康作出了巨大贡献,功不可没。党和国家没有忘却他们,人民群众更没有忘记。默默奉献的老乡医们也将面临着来自国家及社会上的各种关爱,其社会地位、劳动保障及福利待遇逐渐得到提升、改善。从事乡医工作平凡而又伟大,他们为此感到无怨无悔。

|

| 台儿庄区委新闻综合门户网站 ->点击进入台儿庄区委机关报《台儿庄周讯》 |

|

|

|