|

他们是祖祖辈辈生活在古运河上的“隐士”

2700多年前,偪阳国开凿了境内最早的人工运河。400年前,台儿庄古运河通航,从未曾断流过。台儿庄古城重建,复活了18个汪塘和30华里的水街水巷,唤醒了运河生态文化区域里的非物质文化遗产……

忆往昔,纤夫用生命呐喊的运河号子;运河琴书的艺人走街串巷的狼狈;运河大鼓艺人的苍凉往事;运河渔鼓艺人奔波在以船为舞台的苦难生活;运河花鼓戏和鲁南“拉魂腔”都被看作是“乞丐戏”。它们还有一个特殊的名字叫“烦人歌”, 在旧时的台儿庄流传着“何以解忧,唯有杜康,”更有“烦人歌”的说法。这是他们对现实生活的无奈与烦恼,对美好生活的向往与寄托。“日食千家米;夜宿古庙西;锦绣包穷骨,一伙讨米人”曾是这些老艺人的真实写照。正是他们的执着和酸辛,重新唤起台儿庄生生不息的文化记忆。

运河号子传承人徐德光时常来到台城旧志景区驳岸上的电子大屏幕前,聆听他自己喊起的运河号子,目光里蕴含着激情、幸福与向往。

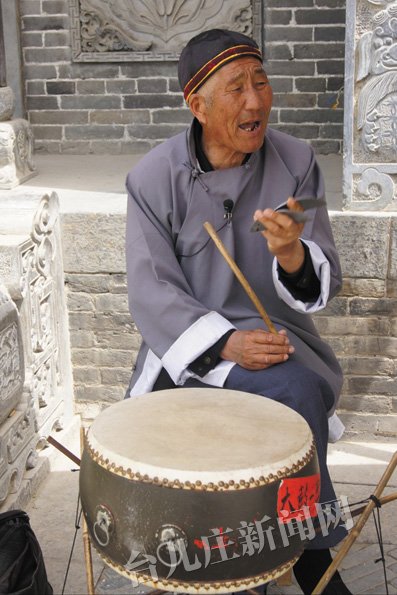

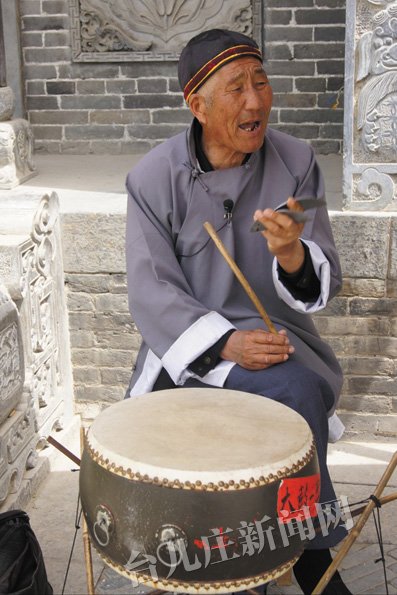

“三八年拯救台儿庄,又建古城七十载,现如今咱政府发表声明把古城建……古城里,风景好,一个一个步门庭,还有大鼓和皮影,包让人一夜不眠,点火放花,人民安居在古城……”

又一段大鼓词唱出了非物质文化遗产传承人的喜悦与自豪。

唱渔鼓的是一个满身清气的老人,着长衫,让人觉得古里古气。他左打板右击鼓,“哧亢亢、哧亢亢”,节奏明快、清脆悦耳。

运河花鼓唱腔里流淌着大运河的血液,舞姿里传承着民间的精灵。“花鼓,花鼓,敲锣打鼓;女顶彩球,男挎花鼓;蹦蹦跳跳,有文有武;追根溯源,晋朝有祖”。

船型街上搭起了舞台,“拉魂腔”在船行街高亢助兴,时常是围得里三层,外三层。在台儿庄流传着“拉魂腔一来,跑掉了绣鞋;拉魂腔一走,睡倒了十九”的民谚,足见柳琴戏在当地受欢迎的程度。

“运河古城历史长,大汉朝就有台儿庄。原本是个小村落,运河为他创辉煌”……瞧,唱运河琴书的夫妻唱的那叫个带劲儿。

听,千年来,为谋求生计的“烦人歌”,时至今日,成为大放异彩的非物质文化遗产,老百姓心里一曲曲欢乐的歌……

他是古运河上最后的纤夫

旧时台儿庄是运河边上的一个商镇,在陆路尚不发达的年代,曾经是南北漕运货物的集散地。清末台儿庄籍秀才胡小鲁在《啸庐诗文》里说:“台庄之民,商贾过半”。

“上织新年迎新春,乾隆乘船北京去,文武百官随后跟,两条手巾织的长,运粮河上运粮忙,江北的焦枣往南运,江南的大米过长江……”这是古城台儿庄里96岁的徐德光老人对笔者口述的一段运河号子。这段号子记载的内容是乾隆皇帝南巡时经过台儿庄的事情,彼时台儿庄码头居京杭大运河南北漕运之中间,繁荣富庶,商旅云集,据《清史稿》里记载,乾隆帝六次南巡,每次都要经过台儿庄码头。

运河号子又叫运河船工号子,是船工们在日常生活中传唱出来的一种号子。在运河南岸纤夫村长大的徐德光,3岁时就在船上玩耍,5岁时跟随父亲喊号,7岁拜师从济宁驶船号子大师傅吕长山,12岁能熟练地喊出各种船号,15岁就在大船喊号成为大师傅。

如今,徐德光还能喊出运河上河号、下河号、拉帆号、撑篙号、挖棹子号、拉纤号、绞绾号、行船号等十余种运河号子。

好在台儿庄古城给了运河号子一个传承的机会,在这座京杭大运河沿岸最后的古水城里,徐德光老人闲时经常把运河号子唱给来往游人,并且已经收了徒弟。古城里的生活节奏是缓慢的,这里的人们继承了从祖父母那里传来的瓜藤绵延般的家族关系,以及伴随生死病死、婚丧嫁取的繁多礼仪。他们亦是虔诚的,娴熟于各种节气应对和对神明的祭拜活动。天人化生,万物滋长,男耕女织,自给自足,这里保留着古老中国传统而又神秘的生活。

怀旧是让人伤感的,因为怀旧意味着尘埃落定,已经成为历史。在整个中国历史上和今天的中国社会中,一直就有很多这样的“隐士”:他们吃得很少,穿着古朴,居住简陋,说话不多,留下来的文字更少——也许只有几首歌谣、一两个仙方什么的。他们与时代完全脱节,却并不与季节脱节,因为保留着古老社会里的生活习惯。他们历史悠久,而又默默无闻,最后悄无声息地离开这个世界。

(责任编辑:bet365电脑网站) |